LA CALZADA ROMANA EN LA RIBERA DE NAVARRA

"Un paseo por la historia"

¡Vamos a recorrer la calzada romana a su paso por la Ribera de Navarra!

El Imperio romano estuvo durante 500 años en nuestra tierra. ¡Cálzate tus sandalias romanas o “caligae” y descubre las señales que aún hoy perduran!

El trabajo realizado por el Imperio romano en la creación de las vías de comunicación fue muy bueno. Tanto, que a veces se confunden con las autopistas y carreteras que utilizamos hoy en día. Presta atención y ponte las gafas de la arqueología para identificar y descubrir esos restos romanos a lo largo del camino.

Los paneles informativos situados a lo largo de la calzada te ayudarán a comprender y disfrutar de un paseo en la era romana.

Atención y precaución en los cruces con las carreteras. En la carretera NA-6830 de Cascante a Corella hay 10 km que coinciden con la antigua calzada.

De Tarraco a Asturica Augusta

Comienza la aventura siguiendo las huellas de los Romanos por la Ribera de Navarra. Atravesaremos la Ribera por la antigua Via Romana llamada “De Tarraco a Asturica Augusta”.

Las vías romanas o calzadas eran el modelo de camino usado por los romanos para unir todo su Imperio o todos sus territorios con la capital: Roma.

La necesidad de mejorar la defensa de Roma y de sus territorios junto con el deseo de los romanos de expandir sus dominios y su carácter comercial, les llevaron a la construcción de numerosas vías o calzadas por todo el Imperio Romano. Llegaron a unir todo su Imperio a través de estas vías, de tal manera que la red viaria que construyeron, equivale a más de 85.000 kms, que en su mayor parte coinciden en la actualidad con las principales vías terrestres, autopista y carreteras.

En la Ribera de Navarra, existen restos arqueológicos de época romana, uno de los más importantes es la vía sobre la que estás, que unía el Mediterráneo con la vertiente Cantábrica. Unía el Este con el Norte de la Península Ibérica, llamada Hispania.

Tuvo tal importancia para los romanos este camino, que incluso la llamaron Via de Italia in Hispanias. Esta vía que recorremos seguía el corredor del Ebro, y fue una de las mayores vías comerciales de Roma. Por ella se trasladaba el oro del Bierzo, el hierro procedente de Moncayo (Mons Chaunus), las producciones de cerámica de los alfares riojanos, o el aceite y el vino producidos en la Ribera de Navarra.

La construcción de las calzadas romanas interurbanas

Uno de los lugares en los que mejor conservada está nuestra vía romana es Ablitas. Aquí puedes observar cómo se construían las vías romanas y la Via de Italia in Hispanias, que atravesaba la Ribera de Navarra y recorría el Valle del Ebro.

En las vías romanas primaba la tendencia a la línea recta y la reducción de las pendientes. Para ello aplicaban diferentes soluciones, la más común era el terraplenado de la vía sobre el terreno.

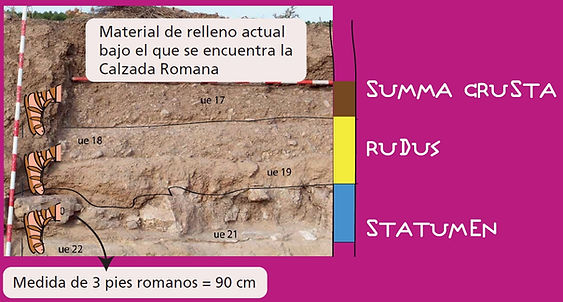

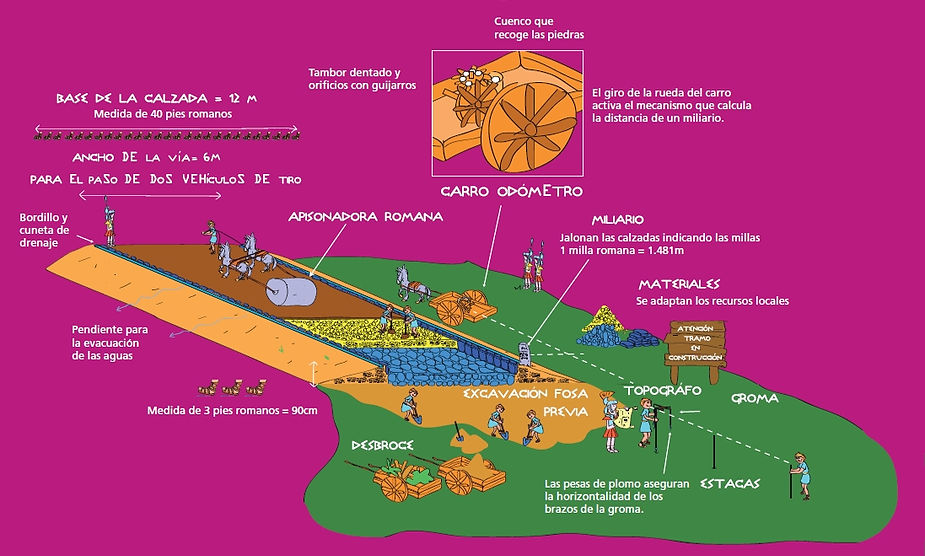

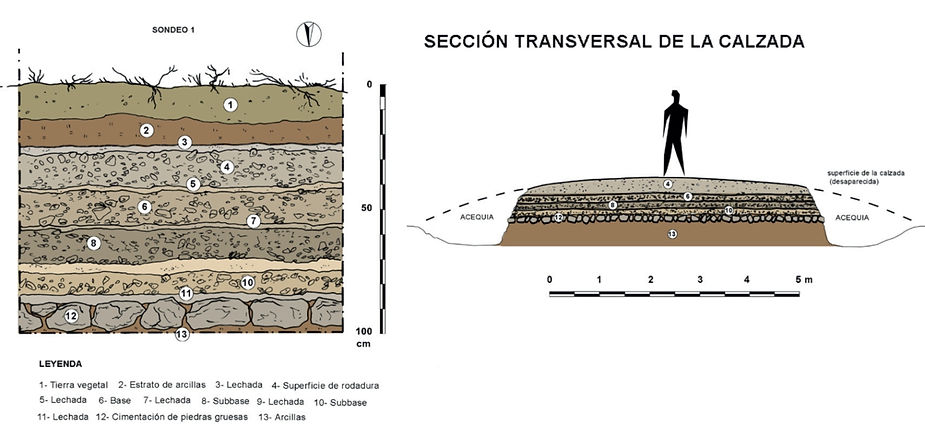

Los romanos seguían un modelo estándar a la hora de construir una calzada. Tras un reconocimiento del terreno el agrimensor (topógrafo) trazaba la vía, posteriormente se iniciaban las labores de explanación retirando el arbolado y tierra vegetal, excavándose una zanja (fossa) sobre el estrato geológico donde se disponen las diferentes capas de material pétreo. A continuación, se procedía al volcado y asiento de las diferentes capas de áridos y tierras, que tenía por lo general un grosor de 90 cm (3 pies romanos).

SUMMA CRUSTA: Capa superior de rodadura: gravillas.

RUDUS: Zona central o firme: varias capas de gravas, tierra, sílex y yesos de la zona.

STATUMEN: Cimentación: piedras de gran tamaño tomadas del entorno (yesos, calizas y areniscas).

Ingeniería de las vías interurbanas

No hay otro camino para ir de Cascante a Corella que la Via de Italia in Hispanias. Si no se ve es porque la vía romana está debajo de la carretera. Esta carretera, la NA 6830 Cascante-Corella, es conocida como vía romana.

Las vías romanas, aunque no son tan espectaculares como los acueductos o puentes, han sido y son una de las más importantes obras de ingeniería del Imperio romano.

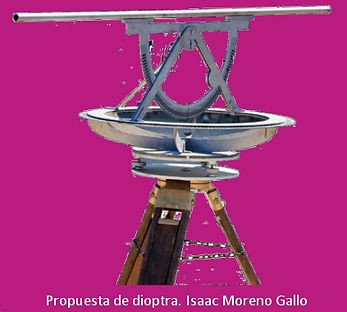

Cuando se decidía construir una vía, su ruta era encomendada a los topógrafos. Estos profesionales utilizaban instrumentos como la dioptra, instrumento compuesto por dos limbos o discos graduados que servía para el replanteo de las alineaciones de la carretera. La dioptra es la precursora de los modernos aparatos topográficos.

En general, las vías romanas son muy rectas en terrenos llanos. Evitan las zonas inundables y lugares cercanos a los ríos. Una vez que los topógrafos romanos medían y marcaban la ruta con hitos, procedían a despejar el área, lo que incluía quitar tierra y talar árboles.

En toda nuestra calzada, el método más utilizado era el terraplenado. Como se puede comprobar in situ, el perfil final de la calzada es parecido a un trapecio con los taludes bastante tendidos, lo que permite un fácil flujo del agua de lluvia a las cunetas. Esta técnica la utilizamos en la actualidad.

Si miras los laterales, podrás ver nuestra calzada original. Gracias a la durabilidad de los materiales y las técnicas usadas por los ingenieros y topógrafos romanos, todavía hoy podemos transitar por ella.

La vía romana como documento

En las últimas líneas, el emperador Cayo Julio Vero (235-238 d. C.) y su hijo, ordenaron restaurar las calzadas y los puentes destruidos con el paso del tiempo en esta parte del imperio.

Miliario localizado en los alrededores de Artajona (Navarra).

¿Qué es un Miliario?

Las vías romanas contaban con una variada y completa señalización a lo largo de su recorrido, en puntos como en las salidas de las ciudades, en los cruces o en las paradas de posta, con indicadores de las distancias y direcciones a tomar.

Tras el abandono de estas vías, los miliarios cayeron en desuso. Muchos de ellos se reutilizaron en otro tipo de edificios o cayeron en el olvido sepultados bajo la tierra. La localización de Miliarios es un excelente indicio para localizar el paso de una vía.

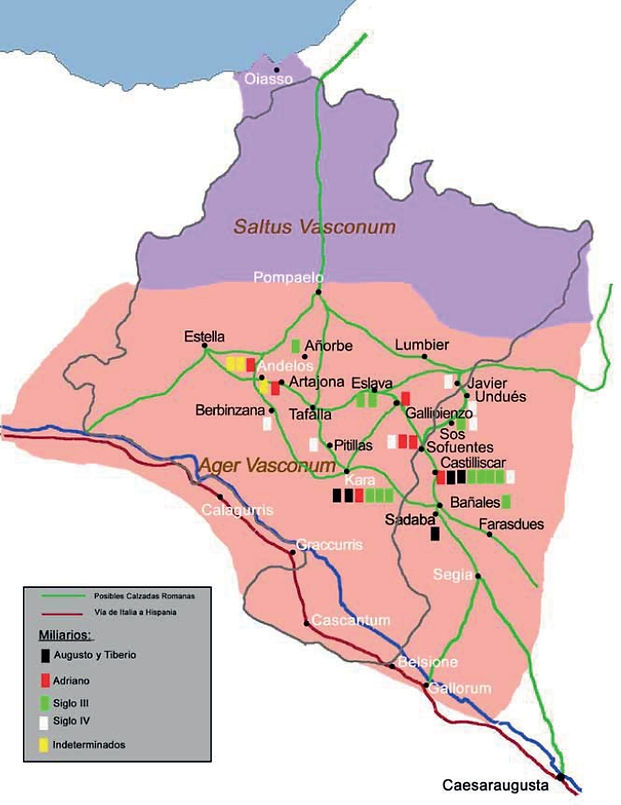

Mapa de A. M. Canto con las posibles calzadas romanas en Navarra y la distribución de miliario por sus fechas.

Archivo español de arqueología, Madrid.

Es curioso y llamativo que, hasta la fecha, no se ha localizado ningún miliario en la Ribera de Navarra. En otras zonas este hecho se ha justificado con el uso de otro tipo de materiales, perecederos como la madera, pero esta posibilidad en nuestro caso se pone en duda ante la presencia de canteras de piedra arenisca y caliza en los terrenos por los que discurre la vía.

Cantera romana a cielo abierto de piedra arenisca, localizada en el paraje de Piecordero I (Cascante). (Isaac Moreno Gallo: vías romanas)

El mantenimiento de las calzadas:

Generalmente la administración central romana se encargaba de la construcción y conservación de las calzadas. Fue Augusto (27 a. C. - 14 d. C.) quien realizó toda una remodelación del organigrama de la red viaria, creándose a partir de ese momento magistraturas permanentes para el mantenimiento de las infraestructuras de comunicación terrestre. Toda vía principal tenía asignado un curator, encargado de vigilar todo lo que afectaba a la vía (el estado del firme, de los miliarios, cunetas, desagües).

A partir de IV d. C. con la paulatina desaparición del aparato de administración romano, la red viaria comenzó a sufrir el abandono de labores de mantenimiento y conservación de las calzadas. En muchas ocasiones el transcurrir de vehículos provocó el desgaste y desaparición de buena parte de las gravas que componían la capa superior, teniendo como resultado la utilización del estrato de cimentación como capa de rodadura de la vía.

Este es el caso del tramo de vía recuperado en el área interpretativa de Ablitas, en la que apreciamos, como pavimento de rodadura, las capas que originalmente formaban parte del paquete pétreo inferior.

Uso de las vías

La vía de Tarraco a Asturica Augusta era principalmente utilizada para el comercio. Esta carretera era vital para llevar mercancías desde nuestra región hasta la capital del Imperio y otros destinos.

La construcción de la vía comenzaba después de que los romanos conquistaran y estabilizaran una región. Se dieron cuenta de que estas carreteras eran esenciales para expandir el comercio y mantener la paz. Estas vías estaban diseñadas para que fuesen anchas (6 metros) y así permitir que dos vehículos pasaran al mismo tiempo.

Para transportar mercancías, generalmente se usaban carros grandes y robustos de cuatro ruedas (raeda, carpetum, clabula o palestro), tirados por caballos o bueyes. Para el transporte de personas, se utilizaban carruajes ligeros de dos ruedas. En ocasiones especiales, las personas eran transportadas en literas (lectica) llevadas por esclavos.

Las vías interurbanas eran similares a muchos caminos rurales de hoy, compuestas principalmente de grava y zahorra. Es un error pensar que todas las calzadas romanas estaban enlosadas; solo las vías urbanas y las cercanas a las ciudades tenían pavimento de losas.

A través de escritos de autores antiguos, sabemos cuánto tardaban los viajes en estos caminos. Marcial cuenta que un viaje en carro (”essedum”) entre Tarraco (Tarragona) y “Bilbilis” (”Calatayud”) tomaba cinco días, recorriendo unos 60 kilómetros al día. Amiano Marcelino menciona otro viaje en un “carpetum” que lograba unos 70 kilómetros diarios. Estos eran viajes rápidos; un carro tirado por bueyes generalmente no superaba los 40 kilómetros diarios.

Pero los romanos no solo fueron pioneros en desarrollar una amplia red viaria para el comercio, también innovaron en herramientas de construcción de calzadas. Por ejemplo, inventaron el carro odómetro, que usaban para medir y planificar las calzadas.

Además de su uso comercial y militar, las vías romanas también fueron usadas por correos. Uno de los grandes avances romanos en transporte terrestre fue la creación del servicio imperial de correos, llamado “Cursus Publicus”, durante el gobierno de Augusto. Este servicio incluía mensajería a cargo de jinetes (”cursus velox”) y transporte en carromatos (”cursus clabularis”). Inicialmente, estaba destinado solo para correspondencia estatal y luego se expandió para uso de los ciudadanos. Para esto, existía una red de estaciones de posta (mansio, mutatio, statio), destinadas al relevo de animales y personas.

Las hiposandalias son lo que hoy conocemos como las primeras formas de herraduras. En la época romana, se usaban para proteger las pezuñas de los animales de carga y los caballos. Estos protectores se utilizaban principalmente en calles adoquinadas de las ciudades y en terrenos fangosos o nevados.

La diferente importancia de las vías romanas

Esta es una de las pocas vías romanas bien conservadas y significativas que cruzaban el territorio.Aunque los textos clásicos mencionan pocas calzadas en la Ribera de Navarra, sabemos que existían muchas más en esta área. Eran caminos menores que conectaban un pueblo con otro, pero no fueron documentados por los geógrafos de la época.

El Itinerario Antonino, una especie de mapa de carreteras de la época, solo detallaba las calzadas importantes, como esta, la Vía de Italia a Hispania o “Viae de Tarraco ab Asturica Augusta“. Existían otras muchas que no reflejó por no ser importantes.

Sin embargo, en aquellos tiempos había una red completa de vías y caminos secundarios en la región media del Ebro. Se usaban para desplazarse a lugares cercanos como Cascante, Tarazona, Alfaro, Calahorra, así como con la Segia Romana (Ejea de los Caballeros), Carcastillo, Santacara y Pompaelo (Pamplona).

No todas las vías romanas eran similares. Al igual que hoy tenemos autopistas, autovías, carreteras y caminos, antes existían calzadas con diferentes características, por ejemplo, había caminos antiguos que conectaban pequeñas poblaciones y simplemente se compactaban.

En el mapa podemos ver que las calzadas romanas pasaban por nuestra comarca. Muchas veces no las podamos ver claramente, porque coinciden con la actual red de carreteras y caminos, el ferrocarril o han sido cubiertas por la construcción de obras hidráulicas.

Este mapa señala, según datos de Blas de Taracena, la vía desde Bellisone a Gracurris por Tudela, un tramo desde Tudela a Cortes todavía existente en aquel momento y la de Tudela a Cascante por la Ribera de Queiles.

El 28 de agosto de 1945 se descubrió una villa romana en el término tudelano del Ramalete. Se encontraron diversos mosaicos en las habitaciones, datados a mitades del siglo IV d.C. La presencia de estas villas indica que había caminos privados en la zona, pero no aparecen en los mapas por ser de menor importancia.

La vía romana, motor de desarrollo rural

El paso de la Via de Italia in Hispanias permitió integrar este territorio en la red comercial, lo que fue muy importante para el desarrollo de la economía local. Los actuales municipios de la Ribera Navarra por donde pasa esta vía formaban parte del “Territorium Cascantum” en la época romana.

Posible extensión del “Territorium de Cascantum” basada en la propuesta de Marta Gómara Miramón y Francisco Beltrán Lloris.

El hallazgo del Bronce de Agón en 1992 ha proporcionado información valiosa sobre la organización territorial de esta zona en el siglo II d.C.

El Bronce de Agón es una inscripción pública que detalla las normas de riego y uso del “Riuis Hiberiensis”, un canal de riego tomado del Ebro. Esta normativa debía ser cumplida por tres comunidades rurales vecinas: el “Pagus Gallorum” (actual Gallur), el “Pagus Segardensis” (entre Gallur y Mallén) y el “Pagus Belsionense” (Mallén, perteneciente al territorio de “Cascantum).

En la villa de Piecordero I (Cascante) se han encontrado estructuras relacionadas con la producción de vino o aceite. Destacan los depósitos o lagares descubiertos, que muestran la antigua tradición de producir vino y aceite que continúa en esta región.

En la villa romana del Ramalete (Tudela) se encontró un mosaico considerado uno de los más importantes de Navarra. Muestra a un cazador a caballo atravesando a una cierva con una lanza. Tiene una inscripción con el nombre "Dulcitus" que se cree era el dueño de la villa.

Los edificios al servicio de las vías

La construcción de las vías romanas facilitaba la aparición de nuevas poblaciones y el crecimiento de las existentes. A lo largo de estas vías, había estaciones para atender a quienes viajaban. Las estaciones eran puntos de descanso y dieron origen a muchas de las ciudades y poblaciones que conocemos en la actualidad.

Cerca de las ciudades, junto a las calzadas, solían ubicarse monumentos como parte de la decoración. Estos monumentos podían ser políticos, como los arcos de triunfo; honoríficos, como templos; o religiosos, como necrópolis y mausoleos.

Aunque no está exactamente en la vía principal (via de Tarraco a “Asturica Augusta”), pero sí muy próxima a una antigua “villae romana”, en el término de Corella se encuentra uno de los mausoleos más impresionantes de la época tardorromana encontrados en el Valle del Ebro. Se trata del Mausoleo de la Torrecilla en Corella. Seguramente estuvo unido a la “villae” a través de una “viae privatae”, una vía privada que no financiaba el Imperio, sino que la hacía el propietario. Este Mausoleo perteneció a un grupo romano familiar asentado en la “villae”.

Los restos son de la cripta de un Mausoleo Romano de época tardorromana (s. IV d. C.), del cual no tenemos información sobre su estructura superior. El diseño es rectangular y está construido con ladrillo. En el interior hay seis exedras, que son estructuras semicirculares con asientos fijos en la parte interior de la curva.

Los métodos de enterramiento tienen una gran importancia para el Imperio romano, ya que creían una vida después de la muerte. Pensaban que, para alcanzar esa nueva vida, era necesario conservar el cuerpo en una tumba. Creían que, si no se enterraba el cuerpo adecuadamente, el difunto no tendría un lugar donde residir y vagaría sin rumbo en el más allá.

Cuando se descubrió el Mausoleo en 1995, encontraron restos de aproximadamente diez cuerpos humanos de diferentes épocas. Algunos de estos restos aún conservaban ropa de su tiempo.

Después, el edificio fue transformado en una capilla visigoda, con algunas modificaciones necesarias. Más tarde, durante la época islámica, se convirtió en viviendas. Esto se sabe por los restos de cerámica musulmana del siglo IX encontrados allí. La ocupación del lugar continuó hasta cerca del siglo X, como lo indica el descubrimiento de un candil de esa época.

Foto: J.J. Bienes Calvo

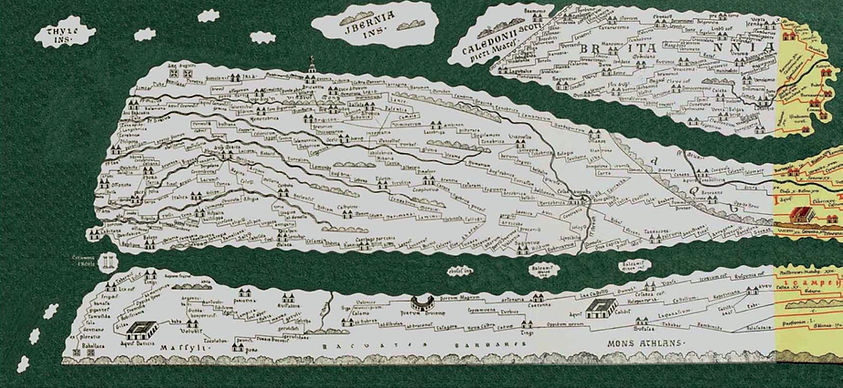

Fragmento reconstruido de la sección I de la Tabula Peutingeriana, que muestra Hispania y Britania. Indica diferentes señales que se encuentran en su ruta, como cruces de caminos, ciudades, ríos y otros accidentes geográficos. Fuente: Bibliotheca Augustana.

La vida en torno a las calzadas romanas

A través de esta vía las legiones romanas se trasladaban para la conquista de nuevos territorios. Procedentes de Tarraco (Tarragona), los romanos llegaron a estas tierras, gracias al corredor natural del Río Ebro. Fueron conquistando los nuevos territorios, hasta llegar a su destino: Asturica Augusta. Habiendo atravesado las legiones, las provincias de Tarraco, Illerda, y Caesar Augusta, llegaron a Cortes. De Cortes, llegaron a Ribaforada, para seguir con su objetivo y conquistar todos los territorios hasta el Norte de la Península Ibérica y establecer así una nueva vía comercial extendiendo sus dominios y hegemonía.

Los romanos cuando llegaron al actual territorio de la Ribera de Navarra se encontraron con una auténtica encrucijada de pueblos: Vascones, Celtíberos y Berones. La vía además del transporte de mercancías y ejércitos, fue la herramienta idónea para que los pueblos que habitaban estas tierras adquirieran la cultura y el modo de vida de Roma, iniciándose así la romanización de la Ribera de Navarra.Las mejoras en las vías de comunicación a través de la red viaria, en infraestructuras, en la urbanización de los pueblos, impulsada además por servicios públicos utilitarios y de ocio, desconocidos hasta entonces, como alcantarillado, acueductos, termas, hicieron que el modo de vida de Roma, fuese absorbido por la población indígena con más rapidez.

Sondeo arqueológico realizado sobre tramo abandonado de la Vía Romana en Cortes. Se aprecia el terraplenado sobre el terreno y las inclinaciones laterales para favorecer la evacuación del agua. Foto: Gabinete Arqueológico Trama S.L.

La Via de Italia in Hispanias actúa como medio de transporte y como medio de vida. Posteriormente a la construcción de las vías y al dominio del territorio de Roma sobre Hispania, se remodeló la red viaria y de la división administrativa de la península. Dentro de la división en “provinciae” (provincias), la administración romana aplicó a determinados territorios provinciales otra menor, la del “conventus”.

El sistema administrativo territorial romano estaba estructurado en:

- Roma, en el centro del poder y con el emperador al frente.

- Provincias, en nuestro caso Hispania Citerior con capital en Tarraco (Tarragona).

- Los conventos, que subdividían a las provincias. Este territorio estaría incluido en el “Caesaraugustanus”.

- Los municipios (en nuestro caso “Cascantum” (Cascante) eran los núcleos desde las que se controlaba el territorio.

- El territorio de los municipios, se articulaba por medio de “pagi” (asentamientos que dependían de la ciudad), vici (aldeas o pequeños núcleos rurales) y “villae” residencias domésticas dedicadas a la explotación de los recursos del territorio).

En Cortes encontramos un poblado de la Edad de Hierro muy completo. El Cerro de la Cruz ha documentado muchos aspectos de la población de la Ribera de Navarra porque estuvo poblado por sucesivos poblados hasta la época romana. Los poblados indígenas absorbían rápidamente el modo de vida romano conviviendo ambas culturas y adaptando nuevas técnicas agrícolas a las fértiles huertas de la Ribera.

¿Cómo sabemos que esta vía es romana?

Tenemos muchas pistas para reconocer las vías romanas, gracias a la huella enorme que dejó el paso de los romanos por nuestra tierra.

1. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

La metodología arqueológica es válida en este sentido. La realización de prospección arqueológica en superficie junto con sondeos y pequeñas intervenciones, son eficaces para una correcta identificación de los restos.

Camino rural en dirección a Mallén (Belsione) en el término de Cortes. El sondeo arqueológico corroboró la perduración como

camino agrícola del viario romano con el paquete estratigráfico de áridos original. (Foto: Gabinete Arqueológico Trama S.L.)

2. LA TOPONIMIA

La toponimia es otra de las fuentes que identifica una vía romana. Se encuentra fosilizado en la toponimia con la denominación de Camino de los Romanos, Camino de la Calzada o Camino de Mallén (Belsione). Entre Cascante y Alfaro (Graccurris) buena parte del trazado de la vía ha perdurado convirtiéndose en carretera asfaltada (NA-6830), conservando el apelativo de “vía romana”.

Mapa de Roussel and Blottierre del 1800. Aparece indicación de “Vestigios de un Camino de los Romanos”

para el trazado que discurre entre Mallén y Alfaro pasando por Cascante.

3. LA PROSPECCIÓN AÉREA

La prospección aérea se ha consolidado en los últimos años como una de las herramientas más eficaces. La diferencia cromática aporta una apreciación visual del trazado, posibilitando su localización, que deberá ser analizado para corroborar su datación.

Vía romana de Italia in Hispanias entre Clunia a Sasamón (Burgos). Se puede apreciar el trazado de la calzada con las

cunetas perimetrales. (Foto Isaac. Moreno Gallo. “Las huellas de la Ingeniería perdida”)

4. LA CONSULTA DE FUENTES ANTIGUAS: AUTÉNTICAS GUÍAS DE VIAJE DE LA ÉPOCA ROMANA

La consulta de fuentes antiguas, como el itinerario de Antonino, el anónimo de Rávena o la Tabula Peutingeriana, es muy útil para confirmar la existencia de vías. No describen su trazado, pero son válidas para conocer la relación de lugares (mansio) por los que discurren las vías.

La Tabula Peutingeriana es un itinerario que muestra la red de carreteras del Imperio romano en el siglo IV d.C. Estaría destinada a viajeros, soldados o mensajeros, quienes requerían de un mapa fácilmente manejable para saber qué camino seguir, dónde descansar y qué paisaje encontrar (ríos, bosques, etc.).

Evidencias, construcción y durabilidad de las calzadas

En Ribaforada, en el paraje de la Dehesa, puedes buscar la antigua calzada romana que se inicia en Cortes, y finaliza en Corella. Hay evidencias de la Via de Italia in Hispanias sobre el terreno. Para la construcción se utilizó la técnica del terraplenado.

La construcción se encomendaba a empresas constructoras especializadas, sus contratos se realizaban por funcionarios autorizados para ello. En ocasiones colaboraban las legiones, cuando la estructura administrativa civil no estaba aún impuesta en el territorio.

El proceso de construcción de una calzada consistía en varias fases diferenciadas, proporcionaba a estos caminos una extrema durabilidad que ha permitido que lleguen hasta nuestros días.

La construcción sigue los cánones de construcción viaria romana, con una base de cimentación realizada con materiales más gruesos (calizas, yesos o cantos) para dar soporte y resistencia al paquete de firmes. Sobre la base se dispone el firme, en diferentes capas de material pétreo (pequeñas calizas, cantos y yesos) con espesores de 12-15 cm. Cada una de ellas convenientemente apisonada antes de verter y tratar la siguiente. Por último, se vertía la capa de rodadura, de material más fino y muy compactado.

La realización de parte de los 10.000 km de vías en Hispania y cerca de 120.000 km en el total del Imperio, mediante este sistema de terraplenado sobre el terreno, queda claro el grado de rigor, disciplina y meticulosidad de los romanos en sus trabajos. Prueba de ello es la perduración de 2.000 años después de la vía.

El corte estratigráfico realizado en este sondeo arqueológico permite distinguir los distintos estratos y la composición del paquete pétreo de 80 cms de grosor que compone la calzada en este tramo. El material era obtenido del entorno geográfico más cercano.

(Lámina realizada por Gabinete Arqueológico Trama S. L.)

Kaiskata / Cascantum

Los orígenes de la actual población de Cascante se remontan al cerro del Romero, donde inicialmente se estableció un núcleo indígena prerromano. Este núcleo acuñaba su propia moneda en la mitad del siglo II a. C. bajo el nombre de Kaiskata.

Con el proceso de romanización, Kaiskata pasó a llamarse “Cascantum”, transformándose en una ciudad romana. Esta evolución se refleja en las referencias de antiguos textos. Tito Livio la menciona durante el recorrido de Sertorio por el Ebro en el 76 a. C. durante las Guerras Sertorianas, identificándola como una ciudad celtibérica. Más adelante, Plinio menciona a los cascantinos como parte del convento “Caesaraugustano”, destacando que tenían el derecho latino viejo.

Cascantum fue una ciudad destacada en el Valle Medio del Ebro durante la época romana. Se convirtió en un importante centro administrativo y comercial, alcanzando el estatus de Municipio Latino Viejo. Esto se confirma por la acuñación de monedas durante el reinado de Tiberio (14 d. C. - 37 d. C.) que llevaban inscrita la leyenda “Municipium Cascantum”.

A pesar de su relevancia, hasta ahora no se han encontrado evidencias de los edificios destacados que seguramente tuvo. No obstante, en 1970 durante la construcción de unas escuelas públicas en las faldas del cerro Romero, se descubrió una estructura con pavimentos de “opus signinum” del siglo I a.C.

“Cascantum” fue un crucial punto en el Valle Medio del Ebro, funcionando como el final de una de las etapas de la Via de Italia a Hispanias, específicamente en el tramo entre Belsione y Gracchurris. Era el punto de partida de una ruta secundaria que seguía el río Queiles (Chalybs), conectando con Turiaso (Tarazona) y continuando hacia Numancia (Soria), enlazando la meseta central con el valle del Ebro. Fue una de las antiguas mansiones romanas, ciudades situadas en las principales vías de comunicación, cuya finalidad es proporcionar ayuda y descanso de viajeros. Cuenta en su término con yacimientos al aire libre de distinta época. Uno de ellos es el de Pedráneles, donde se asienta la ciudad actual. Todo el término está sembrado de restos romanos: la calle César, calle Tiberio y el entorno del Romero. Resaltamos el palacio del gobernador Romano, en la casa de Duplá, situada en la Rúa Santa Vicenta María. Aparentemente es un edificio del siglo XVIII, el cuerpo bajo de la fachada de grandes sillares responde al aprovechamiento de construcciones anteriores, en este caso, el palacio del gobernador romano. El pretorio romano está en el arranque de la calle César y el arco de entrada a la ciudad en la plana de Guelbenzu.

Recorrido de la Via de Italia in Hispanias.

“Cascantum” invita a los visitantes a pasear por sus calles romanas, a degustar sus ricos manjares, a perder los sentidos y a recordar la importante ciudad. En época romana, quedará para siempre su nombre impreso en las monedas del Imperio.

As de la Ceca de Kaiskata de la 2.ª mitad del s. II a. C. Anverso: Cabeza viril barbada a derecha. Reverso: Jinete con lanza a derecha. Debajo (KaISKaTa).

En el anverso, cabeza laureada de Tiberio (14 d. C- 37 d. C) a derecha y alrededor “TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS”. En el reverso, toro a derecha con leyenda encima de “MVNICIP” y debajo “CASCANTVM” con las letras NT unidas.

La Basílica de Nª Sª del Romero se encuentra con el Moncayo (Mons Chaunus) al fondo. El parque del Romero está situado en un cerro desde el cual se ofrece una excelente vista de gran parte del Valle del Ebro y del Queiles. Fotografía: Carlos García Enériz.

El hallazgo que tuvo lugar en 1970 incluía habitaciones con mosaicos en blanco y negro, de opus signinum, con patrones geométricos y paredes decoradas con estucos. Los materiales cerámicos encontrados bajo los suelos permitieron establecer que estas habitaciones fueron ocupadas desde mediados del siglo I a. C. (época republicana) hasta finales del siglo II d. C.

En 1962 durante la construcción de la Bodega Cooperativa de Cascante apareció esta ánfora vinaria fechada hacia el 90-70 a. C. Su capacidad es de 35 litros. (M. A Mezquíriz: “Hallazgo de un ánfora vinaria en Cascante”. Revista Príncipe de Viana. 1962).